足場があるからこそ、細部に至るまでしっかりと掃除や清掃が行き届きます。私たちは足場を解体する前に、「足場がなくなったらもう掃除ができない」という意識を強く持ち、最後のチャンスとして丁寧な清掃を徹底しています。特に高所や手の届きにくい部分は、足場がある今しか作業できません。現場の美しさや仕上がりの印象は、こうした細かな配慮の積み重ねで大きく変わります。作業終了後、お客様や関係者が現場をご覧になった際に「きれいに仕上がっている」と感じていただけるよう、私たちは足場解体前の清掃にも強いこだわりを持ち、責任ある行動を大切にしています。安全だけでなく、清潔感や印象づくりも足場職人の大切な役割です。

綺麗好きの特徴 【四島組調査】

- 整理整頓が習慣になっている

使った物はすぐに片付け、物の定位置が決まっている。 - 汚れにすぐ気づく

他の人が気づかないような小さなホコリや汚れにも敏感。 - 清掃道具を常に用意している

掃除道具や除菌グッズなどをすぐ使える場所に置いている。 - 掃除の頻度が高い

こまめに掃除をするため、部屋やデスクが常に清潔。 - 来客前の掃除に手を抜かない

人を迎える前には特に丁寧に掃除をして、印象を大切にする。 - 生活動線が整っている

無駄なものを置かず、スムーズに動ける空間づくりをしている。 - 衛生意識が高い

手洗いや消毒などの衛生管理を徹底している。 - 身だしなみにも気を使う

服装や髪型なども清潔感を大切にしている。 - 汚れる前に対策をする

汚れがつく前にマットを敷く、カバーをかけるなど予防重視。 - 「きれいにしていること」に誇りを持っている

掃除や整頓が義務ではなく、自分の美学・信条になっている。

私たちは、現場監督のサポートを徹底することを常に意識して行動しています。例えば、報告・連絡・相談をこまめに行い、指示があればすぐに対応する。現場の進行に合わせて柔軟に動くことで、監督が安心して全体の管理に集中できるよう支えます。この積み重ねが「信頼できる」「任せられる」という評価につながり、結果として強い信頼関係を築くことができます。また、現場監督の立場や考えを理解しようとする姿勢を大切にし、先回りした配慮や提案も行うことで、単なる作業員ではなく“現場のパートナー”としての存在価値が高まります。私たちは、こうした日々の行動こそが、信用を生み、次の仕事へとつながる力になると確信しています。

九州足場仮設連合会の仲間達は、ただ足場を組むだけではありません。現場監督のサポート役として、日々の清掃作業にも積極的に取り組んでいます。作業が終われば周囲を丁寧に掃き清め、次の工程がスムーズに進むよう配慮。こうした姿勢は、施工業者様や元請様からも高く評価されています。現場の安全・清潔を守るのもプロの仕事。小さな気配りの積み重ねが、大きな信頼につながると私たちは考えています。

躾によって人は?【四島組調査】

- 礼儀・マナーが身につく

基本的な挨拶や態度、立ち居振る舞いが自然とできるようになります。 - 思いやりや気配りができる

他人の立場に立って考え、行動できる人になります。 - 感謝・謙虚な心が育つ

「当たり前ではない」と気づくことで、人や物に感謝する心が芽生えます。 - 自律心が育つ

自分の行動を自分で律する力がつき、誘惑や怠け心に負けにくくなります。 - 時間や約束を守るようになる

社会で必要な信頼関係を築くための基礎が身につきます。 - 言葉遣い・態度が丁寧になる

相手に不快感を与えない話し方・接し方が自然になります。 - 場に応じた振る舞いができる

家庭、学校、職場など、それぞれの場で適切な行動ができるようになります。 - 責任感が育つ

「自分の行動には責任がある」と理解し、行動に重みが出ます。 - 人から信頼されやすくなる

きちんとした振る舞いは、信頼や尊敬を得る土台となります。 - 社会で通用する人間になる

家庭での躾が、社会での立ち居振る舞いに直結し、「一人前」として認められるようになります。

仲間達は、足場の作業だけでなく、現場の環境づくりにも積極的に取り組んでいます。中でも、誰もが嫌がる現場のトイレの清掃も進んで手伝っています。毎日使う場所だからこそ、綺麗で気持ちよく使えるよう心を込めて掃除し。また見えない部分にこそ人の本質が表れると考え、こうした姿勢を大切にしています。この様な仲間達一人ひとりの小さな気配りが、現場全体の雰囲気を良くし、お客様からの信頼にも繋がっていると確信してます。

掃除・整理整頓による精神的な効果 【四島組調査】

- ストレス軽減

散らかった空間は無意識に脳を疲れさせます。片付いた環境は心を落ち着け、ストレスを減らします。 - 集中力の向上

余計なものが目に入らないことで、作業や思考に集中しやすくなります。 - 不安の軽減

「いつかやらなきゃ」と思っていたことを実行することで、心のモヤモヤが消えます。 - 達成感・自己肯定感の向上

掃除を終えた後の「やり遂げた感」は、自信や満足感に繋がります。 - 気分のリフレッシュ

空間がきれいになると、気持ちも新たにリセットされ、前向きな気持ちになります。 - 思考の整理

物を整理する行為は、自分の考えや価値観を見つめ直すことにもつながります。 - 睡眠の質向上

清潔で整った部屋は、安心感を与え、睡眠の質を高めます。 - 人間関係の改善

片付いた空間は他人を招きやすくなり、コミュニケーションの機会が増えます。 - 感謝の気持ちが育つ

物を丁寧に扱い、必要なものだけを残すことで、今あるものへの感謝が深まります。 - 自己管理能力の強化

掃除や整理整頓の習慣は、日常生活の中での規律や時間管理にも良い影響を与えます。

仲間達は、足場を組むだけが仕事ではありません。当社では、現場全体の快適な環境づくりにも力を入れており、日々、現場の休憩所(詰所)の清掃を手伝っています。灰皿にたまった吸い殻や、放置された飲みかけのペットボトルなど、誰もが見て見ぬふりをしがちな汚れにも目を向け、気持ちよく過ごせる空間づくりに努めています。こうした姿勢は「細かいところにまで気が利く職人」として高く評価されており、信頼されるチームの一員として現場に貢献しています。

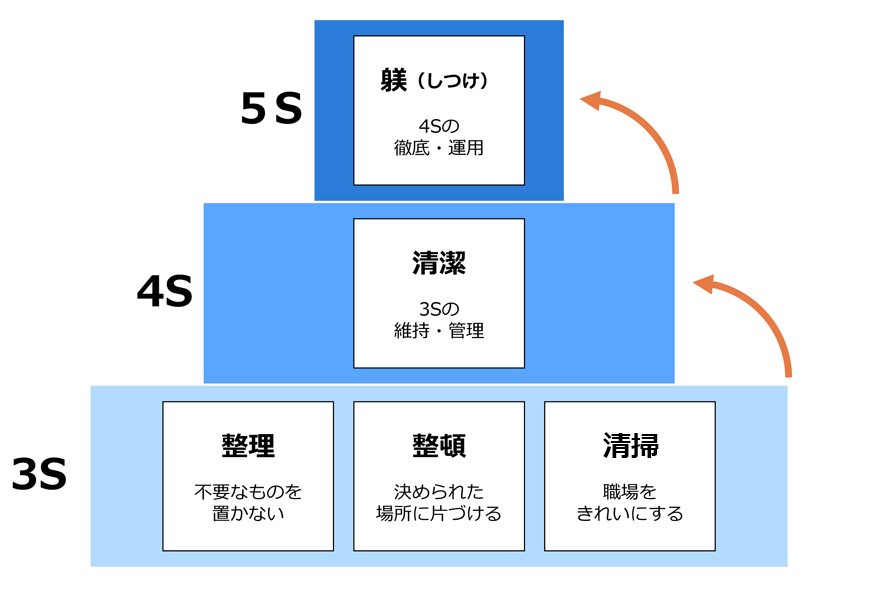

5S活動で大切なこと【四島組ルール】

- 目的を理解する

5Sは「見た目を整える」だけでなく、安全・効率・品質向上のために行う活動。 - 全員参加で取り組む

一部の人だけでなく、現場に関わる全員が意識して行動することが重要。 - ルールを決めて守る

片付け方、置き場、表示方法などをルール化し、誰でも同じようにできるようにする。 - 日常業務と一体化する

5Sを「特別な活動」にせず、日々の作業に自然に組み込む。 - 使いやすさを重視する

整理整頓は“見栄え”だけでなく、“使いやすさ”“取り出しやすさ”を意識する。 - 現場を歩いて確認する

事務所だけでなく、実際の作業現場での5Sの徹底がカギ。 - ムダや危険を見つける目を養う

5Sを通じて、「ここ危ない」「これ無駄だ」と気づける力が育つ。 - 見える化を意識する

ラベル、ライン、標識などを使って、誰が見てもわかる状態を目指す。 - 継続すること

1回やって終わりではなく、定期的に見直しと改善を繰り返す。 - 職場の誇りにつなげる

きれいで整った現場は、自分たちの仕事に誇りを持つきっかけにもなる。